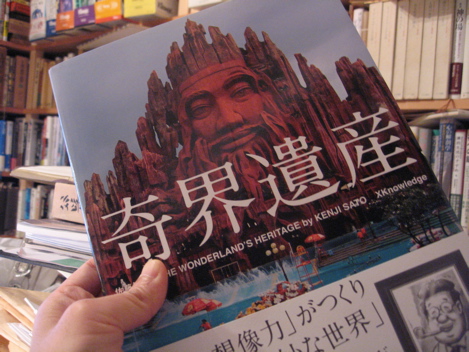

今年1月に『奇界遺産』という本が出版された。大判で3,990円もする写真集だ。これがなかなか僕の目を釘付けにしてくれる。

表紙もインパクトがあるが、内容もなかなか凄い。なかなか出会えない景色がどこまでも続いていく。「中々」なんか飲みながら夜長長々とこれと過ごすとなかなかいいと思うがいかがだろうか。

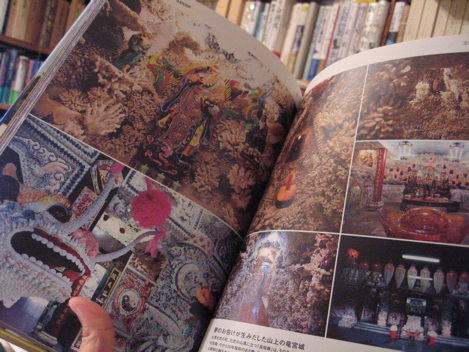

本来であれば本の中身をここで公開して読者と楽しみたいところだが、あまり派手にやると著作権に触れると思うのでパッと開いたページだけ一枚写真を載せます。

細かくてよくわからないページが出てきてしまいましたがご容赦を。

洞窟の中にある村、ブータンの男根魔除け図、直径34mのミクロネシアの島に住む日本人、巨岩の上にある住宅、地獄絵図のテーマパーク、神々の像で満たされた奇想の庭園、中華神話のテーマパーク、巨大龍の胎内を巡る道教テーマパーク、キリストをテーマとした遊園地、世界の果て博物館、世界に散らばる「珍奇」を蒐集した元祖変態冒険家の博物館、貝殻で作られた竜宮城(写真のページ)、世界八大奇蹟館、ミイラ博物館、アガスティアの葉、死体博物館、ボリビアの忍者学校、三万体もの人骨が眠る巨大な地下迷路、人骨教会、エリア51、7万人が聖母を目撃した聖地ファティマなど、世界の不思議なものや景色や人などをゴリッと撮影してある。

これらの写真を撮影した佐藤健寿氏はオカルト研究家を続け、ある疑問を抱いたという。それは「これ(オカルト)って本当に必要なのだろうか?」という疑問だ。こんなことに一生を捧げてもいいものか。この疑問にあのコリン・ウィルソンが『アトランティスの遺産』という本の中で答えてくれたという。

ネアンデネタール人が滅び、現世人類たるホモ・サピエンスが生き残ったのは、洞窟の中に獲物の壁画を描き、それを槍で突くという魔術的行為を行ったからである。

この一文のいったいどこがその答えなのか、一見しただけではちっともわからない。しかし、佐藤氏はこんな文を書いている。

壁画、すなわち<芸術>であり<魔術= オカルト>の始まりであるそれは、その時点において、いわば<究極の無駄>であったに違いない。岩に絵を描き、槍で突いてみたところで、お腹が満たされるわけでもなく、むしろエネルギーの浪費にしかならないのだから。最初に岩に絵を描いて槍で熱心に突いていた奴は、多分、仲間内から狂(猿)人扱いされたはずである。しかし結果的には、この絵を描くという狂気じみた行動を通じて、狩猟の成功がただの運任せから期待を伴う予知的なものとなる。やがてそれがある段階で自然の因果と同調し、制度化したものが、祈りや儀式となった。その結果、このホモ・サピエンスは儀式を通じて未来を想像する力(ヴィジョン)を獲得し、安定した狩猟の成功や、自然の変化に対応することが出来たから、現代まで生き残ったというわけである。つまりはじめは<究極の無駄>として生まれた呪術的想像力こそが、他の動物たちを押しのけて、生存と進化へ向かう道を切り開いたというわけだ。

無論、多くの識者達が口を酸っぱくして指摘してきた通り、青年期の悩みにコリン・ウィルソンは劇薬、すなわち<混ぜるな危険>である。しかし私はこのアウトサイダーならではの大胆な発想に、大きな感銘を受けたのだった。<芸術>と<オカルト>、一言でまとめると<余計なこと>には、実は人間を人間たらしめてきた謎が、もしかしたら隠されているのかもしれないのだ。確かに現代においても、人間だけがUFOやUMAを見るし、変な建築物やオブジェを作るし、見えないものを見えると言い、そこにないものを信じてみたりする。しかしこの事実をラスコーの逸話にたとえるならば、これは人類最大の無駄どころか、むしろ人類に与えられた最高の天賦である可能性すらある。つまり<余計なこと>、それは人間が人間であるために、絶対的に<必要なこと>だったかもしれないのである。

以上の試論を踏まえた上で、私は「現代のラスコー」を探すべく、旅にでた。世界各地を歩き、この<奇妙な想像力>が生み出した<余計なこと>を、ひたすら探し求めたのである。…

『奇界遺産』 佐藤健寿著 エクスナレッジ刊より

この前提に立つと、単なる奇妙な写真集が別の意味を帯びてくる。つまりこの写真集は、人間の想像力のカンブリア爆発を集めたものかもしれない。生命はカンブリア紀に多様性を究める。あとは淘汰され、進化しはじめるが、そこで残った生命は、淘汰されていった生命が存在したからこそ残れたとも言える。この写真集に掲載されたもののほとんどは恐らく文化としては淘汰されていくだろう。中には残るものもあるかもしれない。しかし、現代日本に生きる多くの人の目で見れば、奇異なものでしかない。カンブリア爆発で生まれた生命の多くが奇異なものであったのと同じだ。奇異であることは、生命力の発露として見ることができる。

この奇異なものたちを見ることで心の底が疼くのは、いったいなぜなのだろう? 命の底に横たわる大いなるチカラが共鳴しているようだ。

ところで、この本の148ページに登場する少女はどうも真鍋かをり嬢に見えてしようがないのは僕だけ?