世の中にはわからないことがたくさんある。それをどうにか理論づけて体系立てていくのが科学だ。科学は世の中を説明するための言葉でありながら、時々逆立ちする。理論で事実を説明しようとすることだ。

もとはと言えば事実を体系立てるために作った理論で、事実すべてを説明しようとする。すると時々説明できない事実が現れる。理論を一生懸命追ってきた人はそのとき理論を優先し、事実を見なくなる。裸の王様を笑った子どものように、事実と理論が違うことを指摘すると、理論を大切にしてきた人たちは「事実が間違いだ」と言い出す。

よくやり玉に挙げられることのひとつが「水の結晶」だ。江本勝さんが「水からの伝言」という本にまとめたこと。水の入った器に言葉を書いたり、言葉の書かれた紙の上に水を置いておくと、言葉の質や内容によって、冷凍してできる結晶の形が異なるという内容だ。これが事実か否か、僕にはよくわからない。普通に考えれば、あり得ない話しだ。だけど実際に実験して確かめたわけでもないのでなんとも言えない。本当なら面白いし、嘘なら馬鹿げたことするなと思うし、ファンタジーなら素敵な想像力を持っているなということだ。今回その実験を見せてもらえることになった。しかも、世界賢人会議「ブダペストクラブ」の創設者、アーヴィン・ラズロ博士と一緒に。 ラズロ博士に会うために最近出版されたばかりの「CosMos」を読んでいった。

よくやり玉に挙げられることのひとつが「水の結晶」だ。江本勝さんが「水からの伝言」という本にまとめたこと。水の入った器に言葉を書いたり、言葉の書かれた紙の上に水を置いておくと、言葉の質や内容によって、冷凍してできる結晶の形が異なるという内容だ。これが事実か否か、僕にはよくわからない。普通に考えれば、あり得ない話しだ。だけど実際に実験して確かめたわけでもないのでなんとも言えない。本当なら面白いし、嘘なら馬鹿げたことするなと思うし、ファンタジーなら素敵な想像力を持っているなということだ。今回その実験を見せてもらえることになった。しかも、世界賢人会議「ブダペストクラブ」の創設者、アーヴィン・ラズロ博士と一緒に。 ラズロ博士に会うために最近出版されたばかりの「CosMos」を読んでいった。

その席に招いてくださったのが七田チャイルドアカデミーで知り合った飛谷ユミ子さんだ。おかげさまで水の結晶写真を撮影するブースも見せていただいた。

オフィスでお目にかかった江本さんは、世界中で水の結晶について講演している。すると、海外の研究者のなかには追実験をしてくれる人もいるそうだ。江本氏は言った。

「日本の科学者は何も調べないで嘘だというんだよ。困っちゃってさ」

その場にイタリアから来ていたチトロ博士も同席なさった。チトロ博士はドーパミンの波動を水に転写して、その水でパーキンソン病を治癒したそうで、転写された水を結晶にするとどうなるかを調べに来ていた。そう説明されても僕には意味がわからなかったが、あとで丁寧に説明してもらった。

しばらくしてラズロ博士がいらした。ラズロ博士はシャギ博士というヒーラーを連れてきた。シャギ博士はダウジングを使って人の状態を診る。「誰かからだの調子の悪い人はいませんか?」と言われ、「最近糖尿病だと言われ、薬を飲んでます」と答えたら、診てくれることになった。シャギ博士は僕の背中や頭に手をかざしてダウジングの振れを見る。するとその状態を見て僕の左手の人差し指の先と、小指の付け根に何か印のような物を書いてくれた。ダウジングの振り子の振れ方で印が決まるそうだ。ホワイトボードに右下の写真のように図を描いた。振り子が左右に振れるときは横に一本の線、右回りに平たく振れるときは二本の線、右回りに円のように振れるときは三本の線、縦長に右回りの楕円を描くときには四本の線を描くのだそうだ。

しばらくしてラズロ博士がいらした。ラズロ博士はシャギ博士というヒーラーを連れてきた。シャギ博士はダウジングを使って人の状態を診る。「誰かからだの調子の悪い人はいませんか?」と言われ、「最近糖尿病だと言われ、薬を飲んでます」と答えたら、診てくれることになった。シャギ博士は僕の背中や頭に手をかざしてダウジングの振れを見る。するとその状態を見て僕の左手の人差し指の先と、小指の付け根に何か印のような物を書いてくれた。ダウジングの振り子の振れ方で印が決まるそうだ。ホワイトボードに右下の写真のように図を描いた。振り子が左右に振れるときは横に一本の線、右回りに平たく振れるときは二本の線、右回りに円のように振れるときは三本の線、縦長に右回りの楕円を描くときには四本の線を描くのだそうだ。

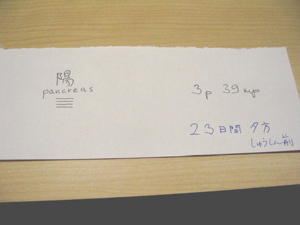

さらに今度は「水を調整する」という。紙に名前の頭文字を書くように言われたので書いた。シャギ博士はしばらくダウジングして、その結果をその紙に書いていった。

「この紙の上に、文字や印が書かれていないコップに水を入れて、3分39秒間置き、その後その水を飲みなさい。毎日就寝前に23日間おこなえば完治します」

その場でその紙の上に水を3分39秒置いて飲んだ。シャギ博士がもう一度ダウジングすると、もう肝臓はよくなり、膵臓もさきほどよりはよくなったという。正直言って「まさか」と思った。そんなことで病気が良くなるはずはないと思った。よくなる理由が何もないと思った。

左の写真は書いてもらった紙。

しかし、理屈がわからなくても現実は受け止めなければならない。これで本当に僕の糖尿病が治れば、理屈はどうであろうと効くと言うことだ。もし江戸時代に生きていた人が、現代のコンピューターを見たらまやかしだと思うだろう。同様にその理屈が僕にわからなくても、現実的に治癒すれば文句は言えない。

言われたことが事実かどうか調べようとしたが、残念なことに僕はある晩、水を飲まずに寝てしまった。23日間は続けられなかった。