チベットのお祭りはとてもカラフルだ。その理由の一つは『ルンタ』があること。実物は一昨年のチベットスピリチュアルフェスティバルで見た。実際にチベットには行ったことがないが、きっと遠くから見たらきれいだろう。

この書き込みのタイトルである『風の馬』は『ルンタ』のことを意味している。今度四月から『風の馬』という映画が上映されるのだ。

この映画がとても楽しみなのはその撮影方法にある。この映画はチベット解放を訴える映画でありながら、チベットとネパールで撮影された。もし中国政府やネパール政府に見つかったら、撮影中止を余儀なくされたであろう映画なのだそうだ。

北京オリンピックの時にYou Tubeでチベットから脱出しようとする人たちを銃殺していた映像が流されたが、そこに寄せられていたコメントは僕の気持ちになじまないものだった。確かにあの映像が本物なら非難されるべきだが、だからと言って中国の人すべてが悪いわけではない。あのようなシステムになっているシステムが問題なのである。中国国内の人もそのシステムに苦しめられているかもしれない。ところがそれを「中国はダメだ」とばっさりと切り、「あのような国とは戦うしかない」という短絡的な答えを導いてしまってはならないと思う。

『風の馬』が楽しみなのは、チベットの人たちがどんなことに苦しんでいるのか、それを一部かもしれないが伝えてくれる試みだからだ。

中国には中国の悩みがあり、チベットにはチベットの悩みがある。それがわかっているからダライラマはあえて戦おうとはしないのだと思う。煽動するのは簡単だ。歴史はそれを何度も繰り返してきた。それ以外の方法でなんとかしていくためには何が必要なのか。それを話し合うことが大切だろう。そして、それは簡単なことではないだろう。『風の馬』はささやかかもしれないが、煽動ではない方法での解決へと導く可能性の一つかもしれないと僕は思う。

中国の人たちがこの映画を観たらどう感じるのだろう?

中国の人たちを責めるのではなく、この事実にどう対面するのか、その気持ちを聞いてみたい。その上で、何かの対話が生まれたら、素敵なことだと思う。そして、もしも可能であれば、なぜ中国はあのような体勢をとり続けなければならないのか聞いてみたい。

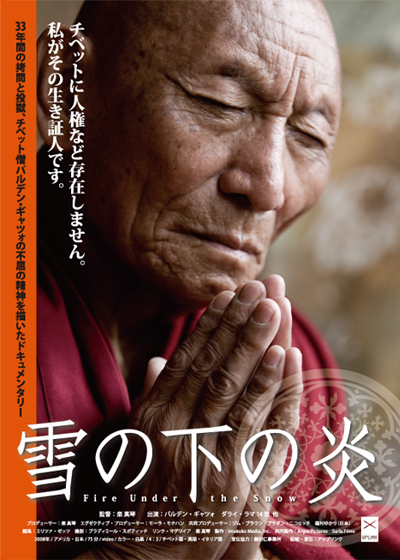

同時上映の「雪の下の炎」のサイトはこちらです。これも見てみたいですね。

ところで、ダライ・ラマ日本代表部代表だったチョペ・ペルジョル・チェリン氏の自伝「万物の本質」には、チベットの一般の人たちにとって中国の侵攻がどのようにおこなわれ、どのように見えたかが詳しく書かれています。