大正9年発行の世界聖典全集「耆那教聖典」を読んだ。

本の扉を開き、1ページ目に「耆那教聖典」と、きれいな枠囲いに書かれていて、次のページにただ一行「訳者 鈴木重信」とある。

その本の最後に「故鈴木重信君を憶う」という文があり、それが16ページにもわたっていた。

耆那教聖典には「瑜伽論(ヨーガ・シャストラ)」「入諦義経(タットヷ−ルター・ディガマ・スートラ)」「聖行経(カルパ・スートラ)」の三典が入り、付録として三典の注釈と「耆那教論」が入っているが、目次にはその文、つまり「故鈴木重信君を憶う」のことは書かれていない。

目次前に置かれた凡例にこのようなことが書かれていた。

耆那教の所謂聖典は、前顕の三典のみならず、尚ほ別に多くを存す。訳者鈴木重信氏は、昨夏本会(世界聖典全集刊行会)の嘱に応ずるや、同教の根本的信仰と行事とを伝ふるものとして、行支経(アーチヤーランガ・スートラ)、優婆塞十経(ウヷーサガ・ダサーオ)の二典、大優の伝記を語る聖行経(カルパ・スートラ)、同教倫理の要諦を説ける瑜伽論(ヨーガ・シャーストラ)、同教の哲学的作品たる入諦義経(タットヷ−ルター・アディガマ・スートラ)の三典、合して五典を翻訳するの胸案を抱けり。而かも訳者は、その時既に業に不治の難症に悩み、瑜伽論、入諦義経の二典を訳了し、漸く僅に聖行経の初三四葉に筆を染めたるのみにて、流星の虚を逸するが如くにして逝けり。訳者は文才煥発、学会稀に見るの秀才たるに加え、刻苦精励倦むを知らざるの士なりき。今や亡し、痛恨何ぞ勝えん。

鈴木重信氏は31歳で亡くなったそうだ。

16ページにわたる「故鈴木重信君を憶う」には、鈴木氏がいかなる人だったかが書かれ、最後に三典を訳出したノートの裏表紙に書かれていた二首の和歌が紹介されていた。

日とわれとわが古里にまろび居て

冬の野遠く陽炎を見る

月一つ古城の雨の夜半に晴れて

わが世の旅をうるはしと思ふ

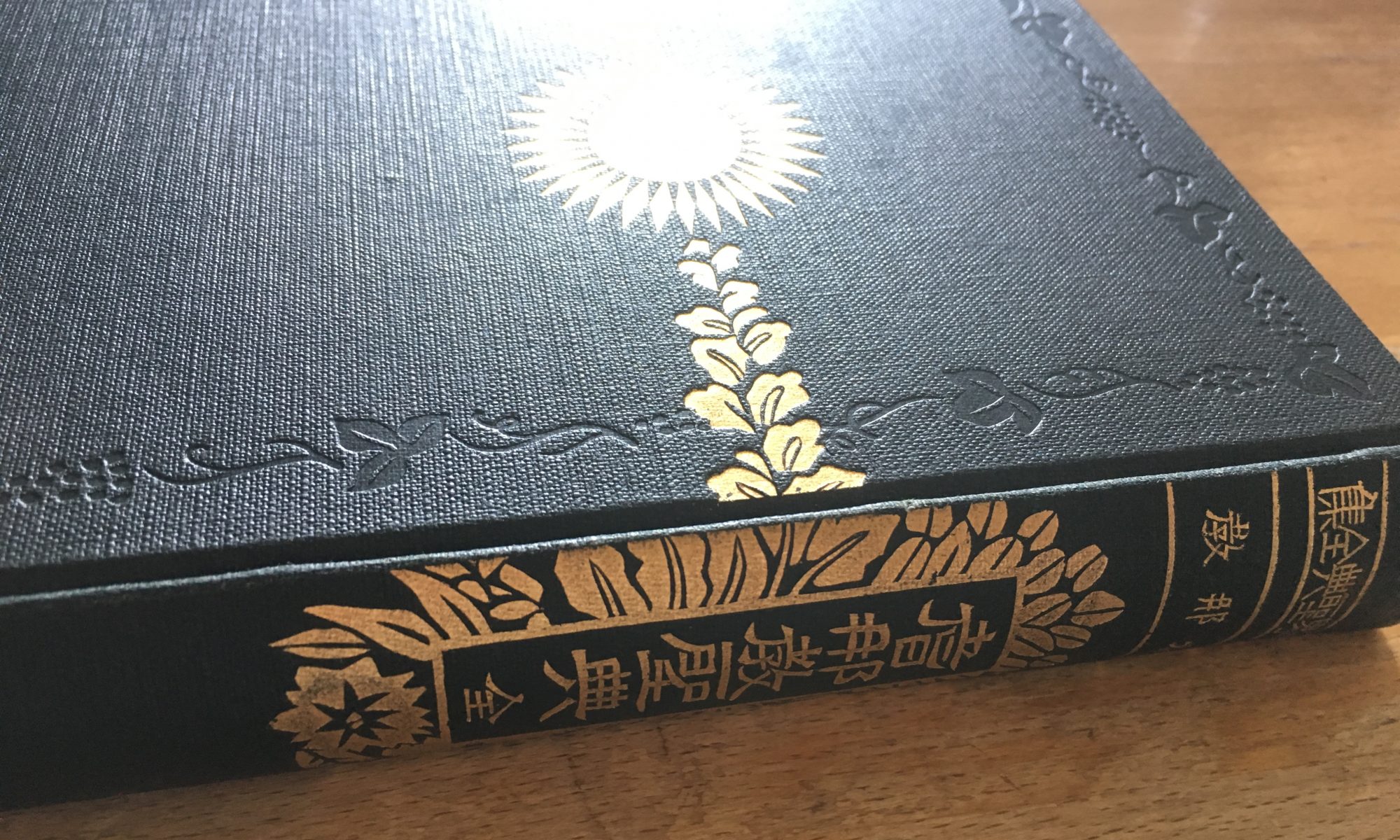

この本の表紙には太陽が、裏表紙に月が描かれているのは、きっとこの歌と無関係ではない。

ジャイナ教は仏教と同じ頃に確立し、いまだにインドには存在する宗教とのこと。開祖はマハーヴィーラ。この本では大雄と書かれている。マハーヴィーラはブッダと論争をしていたとのこと。仏典に六師外道が登場するが、その一人。ブッダが活躍した頃、インドでは思想家たちが鎬を削っていた。そのうちのふたつが現代にまで残り、仏教が世界宗教となり、ジャイナ教はインドに根付く民族宗教となった。

そのジャイナ教の聖典が日本ではじめて訳されたのが、世界聖典全集の「耆那教聖典」だった。なぜそんな本を読んだのかというと、安藤礼二の『光の曼陀羅』を読んだから。そのなかにこの大正9年に出版された「耆那教聖典」が登場する。埴谷雄高が「死霊」を書いたきっかけであり、折口信夫も全集の一冊を担当しているというので興味を持った。アマゾンで調べると、なんとその本がマーケットプレイスに出ていた。下手したら何万円もするのではないかと思っていたが、思ったよりずっとリーズナブルだった。すぐ買った。その本で見つけた大きなものは、ナヤ説と呼ばれるもの。ナヤは「視点」という意味。さらに調べるとアネーカーンタヴァーダという言葉がでてきた。ジャイナ教の最も重要で基本的な教説の一つ。多元論と価値の多様性の原理。

6年ほど前、メキシコに行った。テオティワカンとチチェン・イツァーに行ったのだが、チチェン・イツァーで不思議な体験をした。あまりにも不思議なもので文章にするとどうも信憑性がない。だからこの「水のきらめき」にはまだ書いてない。その体験の最中、「この世界が多元的であることに深く気づけ」とメッセージが来た。これがずっと気になっていた。で、ナヤ説でそれを見つけたのだ。ヒーリング・ライティングでも多元的リフレーミングについて書こうと思っていた。まだジャイナ教のナヤ説と多元的リフレーミングがどう結びつくのか明確ではないが、きっと結びつく。

ジャイナ教は徹底的な非所有・非暴力、非殺生で、ガンジーにも影響を与えたと言われている。非所有・非暴力、非殺生をつらぬくために多面的見解が役に立つのだろう。多面的見解は多数決とか、科学的考察とは馴染まない。あらゆる人を説得するための論理ではないのだ。瞑想に価値があるかどうか言語化するのが難しいように、多面的見解はそれを持った人にとってはたくさんの利点があるが、持たない人にとっては理解が難しいもの。戦国時代に平和について語るようなものだ。刀の一振りや銃の一発で平和についての話は事切れる。しかし、多くの人がそれを大切なことだと言い始めると、そのときはじめて大きな力を得る。そういうフラジャイルな(壊れやすい)、なんともいえず大切なものを、死を前にした青年が訳し、出版しようとしていたところに、とても心が動かされた。

人生の最期に「わが世の旅をうるはしと思ふ」と言えるのは素晴らしい。